Workshop 1 | Spannungsreiche Dialoge – Zeitzeugengespräche und -projekte in der historisch-politischen Bildungspraxis

Downloads

Wie ‚funktionieren‘ eigentlich Zeitzeugengespräche und biographische Kommunikation? Diese Frage sollten sich nicht nur die Planer lebensgeschichtlicher Interviews, sondern auch Moderatorinnen und Moderatoren solcher Bildungsveranstaltungen stellen, in denen biographische Erzählungen, und sei es am Rande, eine Rolle spielen.

Der Workshop widmete sich den Erwartungen, Voraussetzungen und den ‚Funktionen‘ von Biographen (z.B. ‚Quelle‘, Medium u.a.) und ihrem professionellen Gegenüber, den Pädagoginnen und Pädagogen. Auch mittels Kleingruppen-Diskussionen und einem Live-Interview mit dem Kollegen Martin Klähn – Bildungsarbeiter und Zeitzeuge zugleich – wurden unterschiedliche Arrangements mit ihren spezifischen Herausforderungen analysiert und abschließend darüber diskutiert, welche Merkmale eine gute, interessante Praxis erfüllen sollte.

Toneindrücke aus dem Workshop:

Einleitend rekapitulierte Dr. Heidi Behrens die Entwicklung der Arbeit mit Zeitzeugen als ‚subjektiven Quellen‘ in den letzten Jahrzehnten; während in den 1980er und 1990er Jahren Zeitzeugenarbeit in der politischen Bildung noch durchaus umstritten gewesen sei, sei sie heute eine anerkannte Methode. Behrens selbst habe sich damals, inspiriert durch die Oral History (des Ruhrgebiets) von Dorothee Wierling, Lutz Niethammer und Alexander von Plato, gegen einige Widerstände (auch von Seiten der Bundeszentrale für Politische Bildung) durchsetzen müssen.

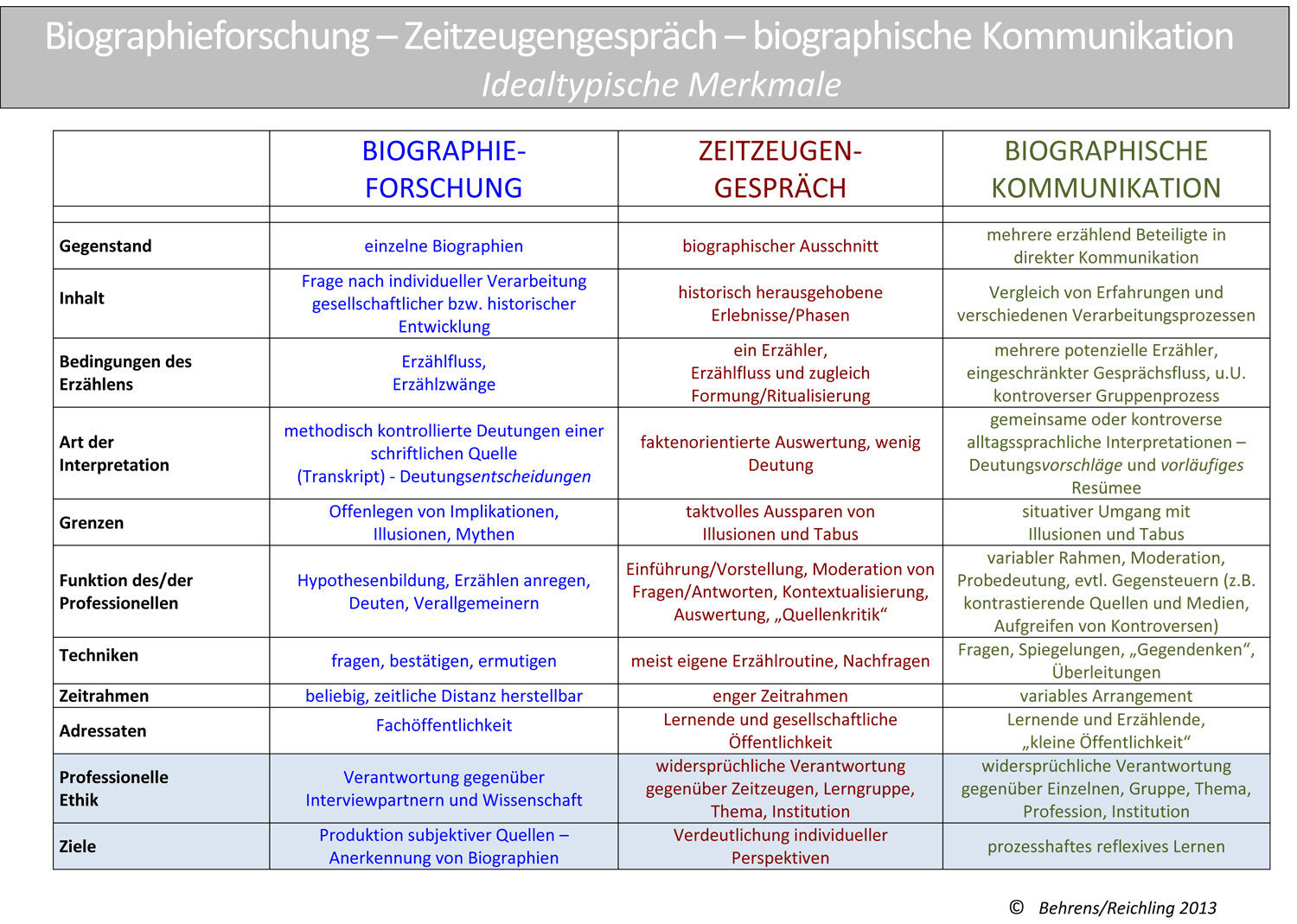

Danach gab Dr. Norbert Reichling zunächst eine Zusammenfassung von Grundlagen und Grundmechanismen von Zeitzeugenkommunikation. Er differenzierte zwischen drei Formen biographischer Arbeit: Interviews (etwa in der Forschung), Zeitzeugengesprächen (im Bildungskontext) und biographischer Kommunikation (mehrere Experten der Zeitgeschichte ihres Alltags, ihrer Biographie diskutieren zu einem zeitgeschichtlichen Thema). Dabei gehe es im Workshop nicht um die Frage der Befindlichkeiten von Zeitzeugen, sondern speziell um die Rolle von Professionellen in den Vermittlungsprozessen.

Heidi Behrens wandte sich daraufhin der Funktionsweise von biographischen Erzählungen zu. Lebensgeschichten seien nicht einfach vorhanden, sondern werden im (mündlichen oder schriftlichen) Sprechakt erst verfertigt und die Erinnerungen seien zudem häufig verschüttet; es müsse einen Anlass geben, sich zu erinnern. Brüche und Widersprüche in den Erzählungen sollten aber als Herausforderung angesehen werden, mit denen taktvoll umgegangen werden müsse und die es zu verstehen gelte.

Erzählen versehe das Erlebte mit einem Sinn oder einer Moral. Biographien werden fast fortwährend umgeschrieben; durch die Einflüsse von Medien, den Erzählungen von Anderen oder durch den Wissenschaftsfortschritt werden Wertigkeiten und Schwerpunkte der eigenen Biographie modifiziert.

Zwischen den verschiedenen möglichen Anlässen sich zu erinnern und zu erzählen müsse unterschieden werden, denn für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren biete dies die Möglichkeit, sie zu reflektieren, um einen ‚instrumentellen‘ Umgang mit den Zeitzeugen zu vermeiden. Zu solchen Anlässen gehören beispielsweise Begegnungen, Ereignisse, Reisen, Forschungs- und Bildungszusammenhänge, Geschichtskultur oder Jahrestage, historische Ausstellungen, individuelle persönliche Gegenstände, sinnliche Eindrücke; daher müsse verantwortungsvoll mit diesen Anlässen im Bildungszusammenhang umgegangen werden, um nicht unbeherrschbare Reaktionen auszulösen.

Behrens systematisierte mögliche Motive, die eigene Lebensgeschichte zu erzählen: häufig liege ein ‚Selbstvergewisserungs-‘ oder ‘Selbstaufklärungsbedürfnis‘ vor, die Suche nach einer Sinnkonstruktion oder ‚neuen Identität‘ (vielleicht auch als Zeitzeuge), das Bedürfnis, Erfahrungen oder politische Verantwortung weiterzugeben (trotz dabei erlebter Erschöpfung), das Bedürfnis nach Anerkennung oder der Traumabearbeitung. Hierbei thematisierte Behrens auch unterschiedliche Strategien, ein bestimmtes Erzählen zu vermeiden, um bestehende Tabus zu umgehen.

Präsentation als PDF zum Download

Unter Berufung auf den Soziologen Fritz Schütze unterschied sie diverse ‚Zugzwänge des Erzählens‘, die nur dann greifen, wenn eine Geschichte nicht schon mehrfach erzählt worden sei. Diese ‚unbewussten‘ Zugzwänge seien in Bildungsarbeit und Forschung zu beachten; zu ihnen gehören der ‚Detaillierungszwang‘, der aus einem Selbstrechtfertigungsbedürfnis entstehende ‚Plausibilisierungszwang‘, der nach Wichtigkeit ordnende ‚Kondensierungszwang‘ und der ‚Gestaltschließungszwang‘, das Ende der Geschichte in die Erzählung einzubeziehen. Pädagoginnen und Pädagogen sollten diese Zwänge kennen und berücksichtigen. Das Bestehen von Zugzwängen des Erzählens habe Konsequenzen für die Praxis der biographischen Kommunikation mit Gruppen, das betreffe die Fragetechnik und Beschränkungen wegen der Zeitstruktur, wohingegen im Forschungszusammenhang lange narrative Phasen in Einzelinterviews erwünscht seien, die Biographen (zeitlich unbegrenzt) zum Sprechen ermuntert würden.

Dem Wandel der Rolle von Zeitzeugen in den letzten Jahrzehnten zum Trotz können jene, wie Norbert Reichling anmerkte, auch heute noch als problematische Quellen gelten. Daher sei große Sorgfalt in der professionellen Reflexion erforderlich; zur Problematik von Zeitzeugenberichten gehören demnach eine teilweise notwendig ungenaue Erinnerung wegen der zeitlichen Distanz, die je dargebotene begrenzte Einzelperspektive, die Tatsache, dass immer nur ein zeitlich begrenzter Ausschnitt der Biographie und der historischen Entwicklung erzählt werden könne, die mit dem ‚Plausibilisierungszwang‘ zusammenhängende Neigung, das Erzählte zu beschönigen, zu glätten oder logischer darzustellen, sowie der Umstand, dass Zeitzeugenberichte stets auch Reaktionen auf gegenwärtige Erwartungen und Normen (im Sinne von Habbo Knochs ‚Sagbarkeitsregeln‘) seien. Da Zeitzeugen sich zuweilen als Repräsentanten einer Gruppenidentität zu sehen geneigt seien, bestehe in der Bildungsarbeit die Notwendigkeit der Kritik solcher kollektiven Ansprüche und Identitäten.

Reichling formulierte die These, dass in Bezug auf die Geschichte der DDR derartige ‚Sagbarkeitsregeln‘ noch nicht einheitlich festgeschrieben seien; es finde eine Vermischung und Überschreibung statt, einerseits gebe es routinierte, festgefügte Erzählungen, anderseits solche, die noch im Prozess der Rekonstruktion stehen und dadurch Unsicherheiten, Widersprüche und Brüche zeitigen können, sowie die Gefahr für Zeitzeugen, aus ihrer Rolle zu fallen.

Reichling charakterisierte daraufhin einige ‚idealtypische‘ Interessenlagen – etwa die Absicht, eine ‚Gegengeschichte‘ zu schreiben – und warnte vor der Gefahr der Vorbildsuche, die durch die ‚Faszination des vermeintlich Authentischen‘ begünstigt werden könne. Dabei verwies er auch auf die Gefahr der bloßen Illustration von Thesen und Botschaften durch Zeitzeugenberichte und die Gefahr der Überwältigung, die am ersten Tag bereits diskutiert worden waren. Die von Heidi Behrens aufgeworfene Frage, wieviel Komplexität nötig sei und wieviel man sich leisten könne, führe zu einer Reflexion über die Zeitbudgets und Formate von Zeitzeugenarbeit.

Die ‚subjektive Komponente‘, die ein komplexeres Geschichtsbild ermögliche, habe die ‚weißen Flecken auf der Geschichtslandkarte‘ auch 30 Jahre nach der Prägung dieser Metapher noch nicht gefüllt. Daher sei man für manche Themen, wie die Geschichte alltäglicher Arbeit, Mentalitätsgeschichte oder Geschichte von Geschlechterverhältnissen nicht nur rezeptionsgeschichtlich, sondern auch realgeschichtlich auf die Arbeit mit Zeitzeugen angewiesen. In Brüchen und Widersprüchen von Zeitzeugenberichten seien ‚emotionale Wahrheiten‘ und Verarbeitungsprozesse gespiegelt, die nicht zu denunzieren, sondern zu deuten seien.

Behrens und Reichling präsentierten eine tabellarische Übersicht von Merkmalen der drei zuvor differenzierten Formen biographischer Arbeit.

Präsentation als PDF zum Download

Zu diesen ‚idealtypischen‘, keineswegs distinkten Merkmalen seien allerdings noch viele Ergänzungen möglich.

Diskussion:

In der Diskussion betonte Christiane Bertram erneut, ein Zeitzeugenbericht sei nur in Abwesenheit des Zeitzeugen zu hinterfragen, dann allerdings sei es dringend erforderlich, ihn kontextualisierend zu vergleichen. Christoph Hamann pointierte gegen das Ziel der ‚lebendigen Geschichtsvermittlung‘, ein Zeitzeuge sei nicht als ‚Postbote‘, der Geschichten aus der Vergangenheit in die Gegenwart bringe, zu sehen. Stattdessen sei ein quellenkritischer Umgang mit Zeitzeugenberichten nötig, um historisch denken zu lernen. Eine Teilnehmerin sah das größte Potenzial in biographischer Kommunikation, weil dort das ‚Täter-Opfer-Schema‘ aufgebrochen – und damit auch als Ausschlusskriterium für Zeitzeugenschaft ausgehebelt werden könne.

Es folgte ein Kurzinterview mit Martin Klähn, der als Akteur der ‚friedlichen Revolution‘, nämlich als Gründungsmitglied des Neuen Forums, und als pädagogischer Leiter bei dem Schweriner Verein Politische Memoriale zu seinen Erfahrungen aus seiner Arbeit als Zeitzeuge befragt wurde.

Klähn erläuterte, während er früher vorwiegend vom Fernsehen, von Zeitungen oder dem Rundfunk als Zeitzeuge befragt worden sei, später in Schulen, seien es heute andere Bildungsträger wie Akademien, politische Stiftungen, Universitäten oder der Arbeit und Leben e. V., die ihn einladen. Mittlerweile sei die Nachfrage von Schulen aber stark zurückgegangen. Als möglichen Grund dafür nannte er den Umstand, dass er oft ironisch oder sarkastisch sei, was für Schüler als ungeeignet angesehen werde. Er beharre dennoch darauf, da ansonsten das Erzählen die Würze verliere. Aus dem selben Grund habe er etwa bei häufig durchzuführenden Führungen in Gedenkstätten seine Erzählungen variiert, er wolle schließlich sich und die Zuhörenden nicht langweilen. Thematisch habe er neben allgemeinen Gesprächen zur DDR-Geschichte etwa auch Bundeswehrseminare zu Alltag und Wirtschaft in der DDR gegeben. Durch die Einteilung der Veranstaltungen in mehrere Blöcke habe er allein dabei sowohl als Zeitzeuge, als auch als Experte auftreten können.

Auf seine Eigenschaft als ‚untypischer Zeitzeuge‘, der eine ‚krasse Minderheitenerfahrung in der letzten Phase der DDR‘ verkörpere, angesprochen, räumte Klähn ein, er müsse stets darauf achten, nicht allzu polarisierend zu wirken. Er vertrete seine kontroversen Meinungen – etwa gegenüber Mitgliedern von Parteien wie der CDU oder der DKP, auch gegenüber Gruppen aus Ostdeutschland, zum Verlauf des Transformationsprozesses oder der verpassten Chance einer neuen Verfassung – selbst dann, wenn einige Zuhörende ‚den Streit nicht aushalten können‘. Die Minderheitenposition, in die er zu Zeiten der DDR geraten sei, habe er auch heute noch inne. Trotz diesem provokativen Prinzip wolle er ein ‚Kaleidoskop‘ zusammenstellen und sei daher auch an Austausch mit Anderen über die deutsch-deutsche ‚asymmetrische Geschichte‘ interessiert.

Nach weiteren möglichen Faktoren der nachlassenden Nachfrage aus Schulen gefragt, wies Klähn auf die Lehrenden und deren Umgang mit ihm hin. Generell sei das Interesse an kontroversen Sichtweisen zurückgegangen, zuletzt sei er auf Initiative von Schülerinnen und Schülern eingeladen worden, die an unterschiedlichen Gegenperspektiven interessiert waren.

Im Anschluss ging Norbert Reichling erneut auf die Voraussetzungen in Bezug auf verschiedene Zeitzeugenrollen ein. Der Beutelsbacher Konsens sei bei Moderierenden weiterhin relevant; die Frage der notwendigen Deutung von Zeitzeugenberichten sei vielen Kolleginnen und Kollegen noch nicht klar genug. Zur Frage von Qualitätsmerkmalen und Standards in Bezug auf Zeitzeugenarbeit wurden in Kleingruppendiskussionen Gewichtungen und Modifikationen erarbeitet. Besonderer Wert wurde auf die gegenseitige Vorbereitung von Zeitzeugengesprächen gelegt; auch Zeitzeugen sollten wissen, wem gegenüber sie sich äußern. Dr. Christoph Hamann fragte nach möglichen Grenzen der Ergebnisoffenheit, wenn es etwa um Probleme der Geschichtsfälschung gehe. Christiane Bertram betonte daraufhin die Notwendigkeit der bewusstmachenden Reflexion in Anspruch genommener Normen. Zur Beantwortung der Frage, ob es überhaupt Standards für Zeitzeugenarbeit geben solle, wurde darauf verwiesen, dass es auch Standards für wissenschaftliches Arbeiten gebe und angesichts der zunehmenden Arbeit mit Zeitzeugen in medialer Vermittlung Fehlentwicklungen so begrenzt werden können.